KI und Klimaschutz: Geht das zusammen?

Wie künstliche Intelligenz beim Klimaschutz hilft – und warum wir trotzdem aufpassen müssen.

Künstliche Intelligenz (KI) verändert unseren Alltag – und hat auch enormes Potenzial im Kampf gegen die Klimakrise. Doch gleichzeitig verbrauchen KI-Systeme enorme Mengen an Energie und Ressourcen. Ist KI also Chance oder Risiko für den Klimaschutz? Wir zeigen, worauf es ankommt – und wie KI sinnvoll für die Umwelt eingesetzt werden kann.

KI und Klima

Künstliche Intelligenz (KI) ist aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken. Seit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 hat sich die Technologie weltweit verbreitet – Millionen Menschen nutzen sie für Texte, Bilder, Musik oder Recherchen. Fast jede*r zweite in Deutschland in Deutschland verwendet KI-Tools regelmäßig – vor allem in Schule, Uni und Beruf.

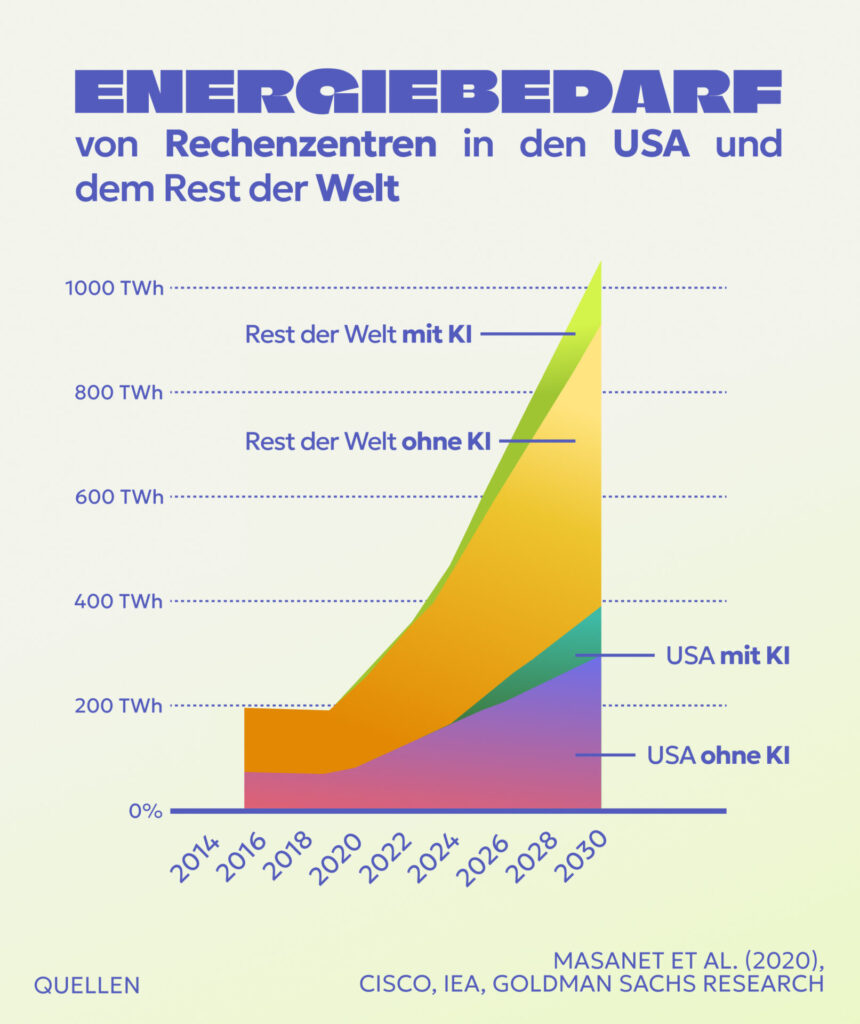

Doch mit der Nutzung wächst auch die Kritik: Der Stromverbrauch von KI-Systemen ist hoch, der ökologische Fußabdruck teils enorm. Und doch: KI kann auch eine wichtige Rolle im Umwelt- und Klimaschutz spielen.

Was ist das Problem mit KI für den Klimaschutz?

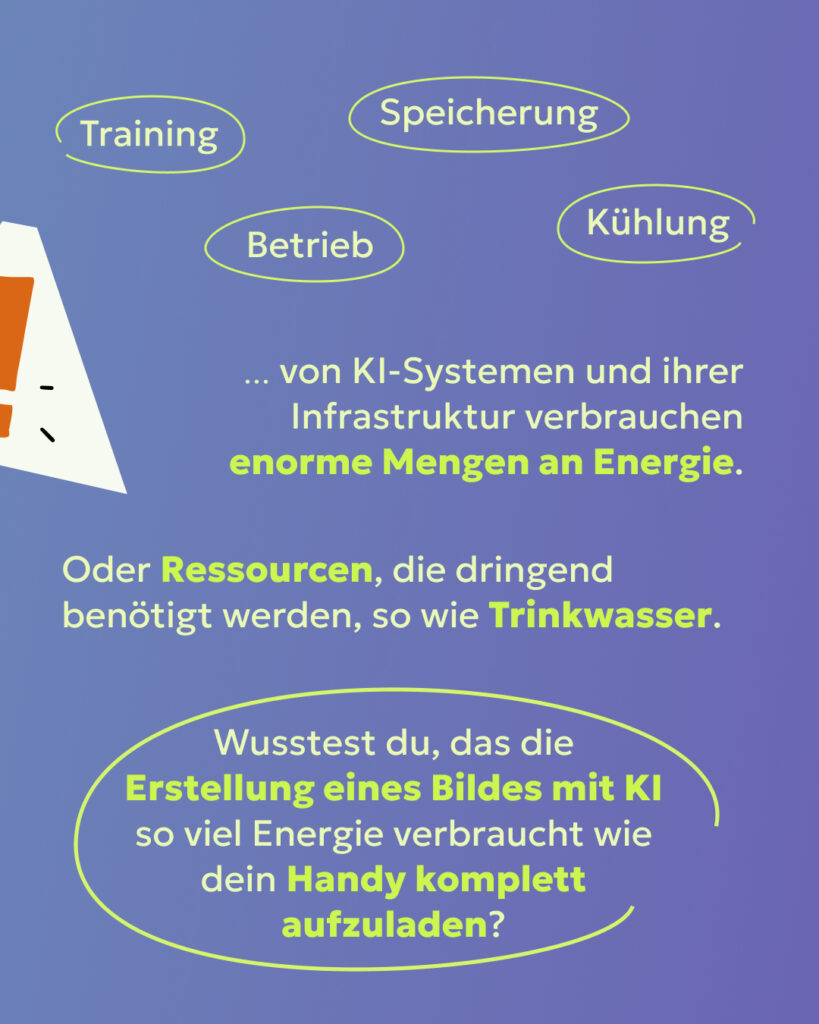

Abgesehen davon, dass KI für Deep Fakes und Desinformation missbraucht wird, gibt es noch ein anderes großes Problem: der enorme Ressourcenverbrauch. Das Training und die Nutzung von KI-Systemen sind nämlich extrem energieintensiv.

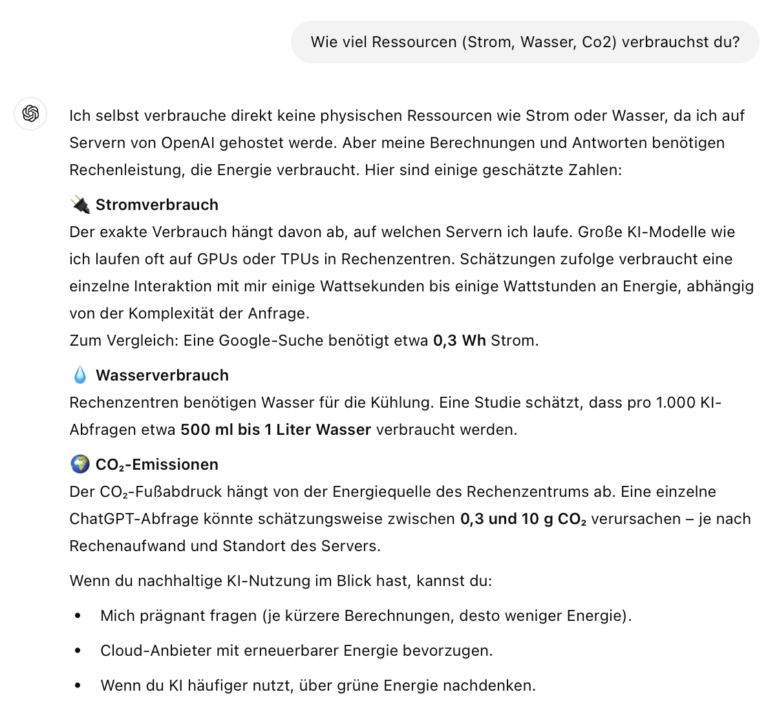

Fragen wir doch mal ChatGPT selbst, wie viel das ist:

Eine KI-Suche – oder eine Flasche Wasser

Tatsächlich sind die Unternehmen hinter KIs bislang noch nicht verpflichtet, genaue Zahlen herauszugeben.

Wie viele Ressourcen verbraucht werden, hängt also von verschiedenen Faktoren ab. Je größer – also komplexer – ein System ist und mit je mehr Texten dieses trainiert wurde, desto besser funktioniert es. Desto mehr Strom verbraucht es aber auch.

Und schon das Training von generativer KI verbraucht unheimlich viel. Das Training von GPT-3 hat beispielsweise schätzungsweise 1287 MWh Strom und damit 502 Tonnen CO2-Äquivalente verursacht. So viel verbrauchen 400 deutsche Haushalte im Jahr – oder sechs Flüge von New York nach San Francisco. KI-Entwickler*innen testen außerdem dasselbe Modell tausende Male – unter leicht veränderten Umständen. Das verbraucht natürlich auch nochmal enorm.

Auch die Komplexität unserer Anfragen. Wenn du dir mit GPT‑4 eine Mail mit 100 Wörtern schreiben lässt, wird ungefähr eine 1l-Flasche Wasser für die Kühlung der Server verbraucht. Wenn man sich mit einer KI ein Bild bauen lässt, verbraucht man so viel Energie, wie nötig ist, um ein Smartphone vollständig zu laden.

Was KI für den Klimaschutz tun kann

Ist KI also nur schlecht für’s Klima? Nicht ganz! Denn KI bietet auch unheimlich viele Chancen und wird heute schon für den Klimaschutz eingesetzt. KI hilft tatsächlich, Mechanismen des Klimawandels, der Umweltverschmutzung und Biodiversität zu verstehen. KI hilft, Technologien effizienter zu machen und dadurch wertvolle Ressourcen zu sparen.

Hier ein paar Beispiele, wo KI schon heute einen wertvollen Beitrag für den Klimaschutz leistet.

KI hilft unter anderem dabei:

- Recycling & Energie: KI-gestützte Mülltrennung, effizientere Baustoffherstellung

- Wetter & Klima: Frühwarnsysteme für Sturmfluten, Dürre, Hitzeperioden

- Meeresschutz: Aufspüren von Plastikmüll, Geisternetzen und Seegraswiesen

- Stadtgrün: Intelligente Bewässerungssysteme für Stadtbäume

- Artenschutz: Monitoring gefährdeter Arten via Drohne, wie Geier oder Afrikanischen Waldelefanten

- Früherkennung: Waldbrände, Abholzung, Biodiversitätsverlust sichtbar machen

Künstliche Intelligenz trifft auf Natürlichen Klimaschutz

Auch KI-basierte Roboter werden zukünftig mehr zum Einsatz kommen. Sie können zum Beispiel Messungen an Orten durchführen, die schwer zugänglich sind. Oder Erdbeeren pflücken. Mehr zum Thema findest du auch bei der KI-Box Klima.

Was können wir tun?

Solange es keine strengen Vorgaben für KI-Emissionen gibt, liegt auch bei uns als Nutzer*innen eine Verantwortung. Kleine Entscheidungen machen einen Unterschied:

Verstehen statt nur klicken

Wer weiß, wie KI funktioniert, kann besser einschätzen, wann sie wirklich nötig ist.

Nicht jede Frage braucht KI

Manchmal reicht die klassische Suchmaschine oder bewusstes Nicht-Wissen.

Smarte Nutzung:

KI-Tools sinnvoll und bewusst dort einsetzen, wo sie echten Mehrwert bietet.

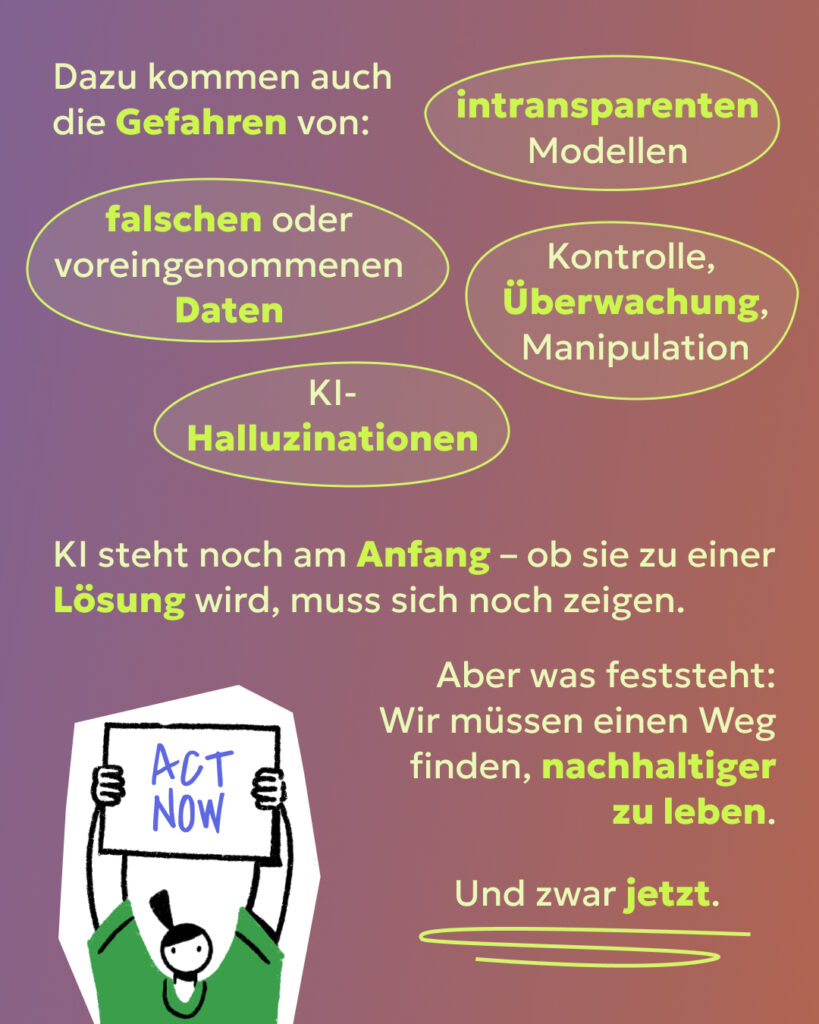

KI ist Werkzeug, nicht die Lösung

Künstliche Intelligenz ist weder alleiniger Retter noch Sündenbock. Sie kann uns helfen, die Klimakrise besser zu verstehen und ihr gezielter zu begegnen – wenn wir sie verantwortungsvoll einsetzen. Dafür braucht es politische Leitplanken, technologische Innovationen und eine aufgeklärte Gesellschaft.