Paludikultur vereint Moorschutz, Klimaschutz und Landwirtschaft

Obwohl Moore nur etwa sieben Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen ausmachen, sind sie für rund 37 Prozent der landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Diese Zahl verdeutlicht die enorme Bedeutung von Mooren für den natürlichen Klimaschutz. Das Bundesumweltministerium (BMUKN) fördert über einen Zeitraum von zehn Jahren vier Pilotprojekte, in denen landwirtschaftlich genutzte Moorflächen wiedervernässt und mit Paludikultur nachhaltig bewirtschaftet werden. Das Projekt ist Teil des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz.

Das Potential versteckter Moore in Deutschland

Wie sehen Moore eigentlich aus? Vielleicht kennst du sogar eines in deiner Nähe? Je nach geografischer Lage und Moortyp können intakte Moore ganz unterschiedlich erscheinen. In einigen Mooren finden wir viele Wasserflächen, andere sehen aus wie Wiesen mit niedrigem Bewuchs.

Durch Nutzung sind viele Moorflächen in unserer Landschaft kaum erkennbar: Heute liegen auf ehemaligen Moorböden Maisfelder, Weiden, Straßen oder Siedlungen. Viele Moore wurden im Zuge der Industrialisierung für die Landwirtschaft entwässert. Das bedeutet, dass der Wasserspiegel durch Gräben und Drainagen abgesenkt wurde, sodass die nassen Böden austrocknen.

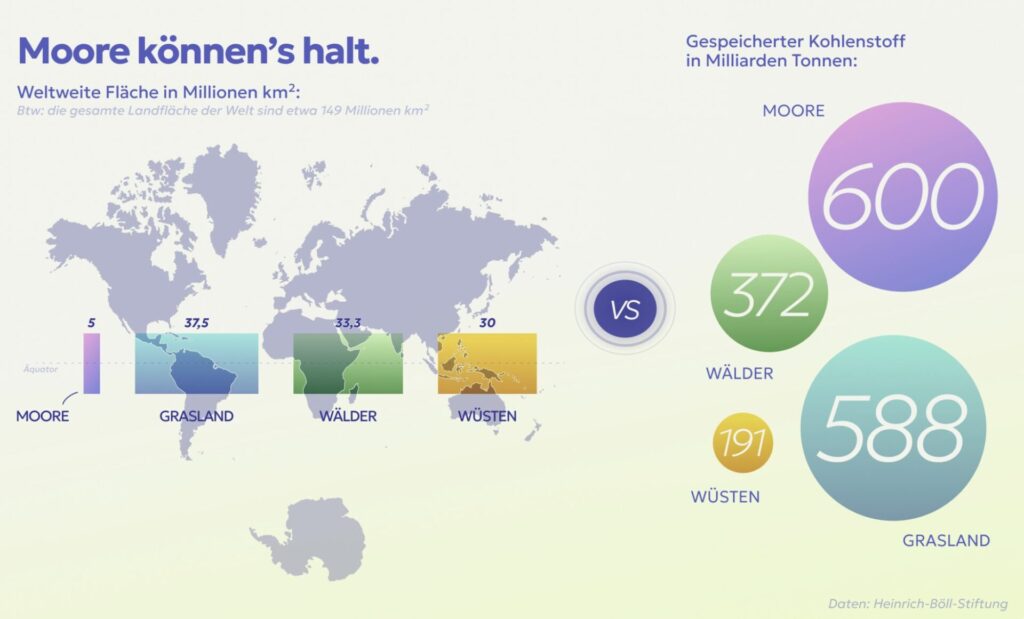

In Deutschland sind über 92 Prozent der Moorflächen entwässert. Dabei sind Moore eigentlich wertvolle Kohlenstoffspeicher: Im Torf ist der Kohlenstoff dauerhaft gebunden, allerdings nur, solange der Boden nass bleibt. Wird ein Moor trockengelegt, beginnt der Torf zu zerfallen und es wird klimaschädliches CO₂ freigesetzt.

Pilotvorhaben der Bundesregierung zur Wiedervernässung

Ein wichtiges Ziel der vier Pilotvorhaben des Bundesumweltministeriums ist es, durch Wiedervernässung Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren und somit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. An Standorten in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Bayern werden insgesamt vier Projekte über 10 Jahre gefördert und wissenschaftlich begleitet. Die zuständige Projektträgerin ist ZUG (Zukunft – Umwelt – Gesellschaft gGmbH).

Auf den nassen Flächen wird die so genannte Paludikultur im praxis-relevanten Maßstab erprobt. Das bedeutet beispielsweise, dass Pflanzen angebaut werden, die mit nassen Böden zurechtkommen und dort gut gedeihen und sich vor allem stofflich verwerten lassen.

Ebenso kann vernässtes Grünland durch angepasste Mahd (Schnittgut aus Gräsern) oder Beweidung genutzt werden. In der Pilotphase werden praxistaugliche Methoden für Anbau, Ernte, Transport und Verarbeitung getestet. Die gewonnenen Erfahrungen sollen als Grundlage für die zukünftige Nutzung wiedervernässter Moore dienen.

Zusätzlich werden alle Projekte durch wissenschaftliche Messungen begleitet und so zum Beispiel Daten über Treibhausgasemissionen erhoben.

Eine Karte der deutschlandweit geförderten Moorschutzprojekte findest du hier.

Landwirtschaft und Klimaschutz zusammendenken

Die Idee, Moorschutz und Landwirtschaft zusammenzudenken, begegnet wesentlichen Herausforderungen: Denn viele Moore werden heute landwirtschaftlich genutzt und sind in Privatbesitz. Die Kombination aus Wiedervernässung und möglichen Bewirtschaftungsformen soll Möglichkeiten aufzeigen und Anreiz für Landwirt:innen bieten. Der Anbau von Paludikulturen ist bisher wenig erprobt. Wiedervernässte Moorflächen eignen sich nicht mehr für den Anbau von Getreide oder Mais, auch klassische Weidehaltung ist kaum möglich. Der Projektzeitraum bietet die Möglichkeit, neue Produkte aus den angebauten Pflanzen zu entwickeln und Netzwerke und Strukturen zwischen Landwirt:innen und Industrie aufzubauen.

Paludikultur: Was wächst da eigentlich auf nassen Böden?

Paludikultur leitet sich vom lateinischen Wort “paludus” ab und bedeutet Sumpf oder Morast. Gemeint ist die land- und forstwirtschaftliche Nutzung nasser Moorflächen.

Eine traditionelle Nutzungsform von Pflanzen aus Mooren ist zum Beispiel die Nutzung von Schilf zum Dachdecken. Zum Anbau auf nassen Böden eignen sich zum Beispiel Pflanzen wie Rohrkolben, Seggen und Torfmoose, aber auch Bäume wie Schwarz-Erlen. Sie können auf vielfältige Weise eingesetzt und weiterverarbeitet werden.

Beispiele für Pflanzen, die im Moor angebaut werden können, und ihre Verwendung:

- Röhrichtpflanzen wie Schilf und Rohrkolben werden als Rohstoff für Dämm- und Baustoffe oder Verpackungsmaterial genutzt.

- Torfmoose können als Torfersatz im Gartenbau als Substrat dienen, also als Grundlage oder Trägermaterial für das Pflanzenwachstum.

- Die Schwarz-Erle ist ein Baum. Das Holz der Schwarz-Erle findet in der Möbelindustrie Verwendung.

- Gras und Schilf können für die Energiegewinnung in Biogasanlagen verwendet werden.

- Nasses und feuchtes Grünland kann in der Tierhaltung verfüttert werden oder Flächen können direkt als Weiden für Wasserbüffel dienen.

Konkrete Nutzungsideen in den Projekten

Erste Produkte aus den Pilotprojekten werden bereits getestet: Im Juli 2025 ist der Bundesumweltminister Carsten Schneider auf dem Wacken-Festival in Schleswig-Holstein über eine 200 Meter lange Teststrecke mit Erosionsschutzmatten aus Moorpflanzen gegangen. Die Matten, die im Projekt der Klimafarm in Schleswig-Holstein produziert wurden, schützen den darunterliegenden Boden vor Erosion.

In Bayern und Brandenburg wird unter anderem die nasse Grünlandnutzung erprobt. Das Grünland kann als Futter in der Tierhaltung verwendet werden oder auch für die Nassbeweidung durch Wasserbüffel. In Mecklenburg-Vorpommern wird Schilf auf der wiedervernässten Fläche angebaut. Das Schilf ist vielseitig einsetzbar: Neben der bekannten Nutzung zum Dachdecken können aus dem Schilf Dämmplatten produziert oder das Schilf als Rohstoff in der Papierindustrie eingesetzt werden.

Beispiele für Produkte aus Moorpflanzen, hergestellt mit Rohstoffen von der Klimafarm in Schleswig-Holstein.

Die Pilotprojekte sollen zeigen, dass landwirtschaftliche Nutzung und Moorschutz sich nicht ausschließen müssen. Wenn sich Paludikultur als praxistauglich und wirtschaftlich tragfähig erweist, kann sie eine zukunftsfähige Form der Landwirtschaft auf wiedervernässten Mooren werden – gut für Landwirt:innen und gut fürs Klima.

Deep Dive

Möchtest du mehr über Moore und Paludikultur lernen?

Moore sind faszinierende und vielseitige Ökosysteme. Auch für uns Menschen sind sie von unschätzbarem Wert. Erfahre in unserer Lernreise, was sie bedroht und wie wir sie schützen können.